Come tutti i settori economici, anche quello dei trasporti ferroviari sta subendo graduali evoluzioni nell’esperienza utente. D’altronde, i viaggiatori non chiedono più solamente di arrivare puntuali a destinazione (e possibilmente di farlo in condizioni di comfort), ma anche di poter fruire di servizi di qualità a bordo dei vagoni, come una connessione Internet stabile e veloce.

Ecco, dunque, che il Wi-Fi sui treni è divenuta un’infrastruttura essenziale, trasformandosi da optional a necessità per chi vuole lavorare, guardare video in streaming o partecipare a videochiamate mentre attraversa province, regioni e nazioni.

Ookla, la nota azienda che gestisce il tool Speedtest per il monitoraggio della velocità delle connessioni, ha condotto un interessante studio su larghissima scala per porre in confronto le prestazioni del Wi-Fi ferroviario in Europa e in Asia, utilizzando i dati raccolti nel secondo trimestre del 2025.

Ebbene, come era forse lecito attendersi, le differenze tra le varie nazioni sono enormi, e l’Italia non se la cava benissimo.

Il divario tra i Paesi europei

Cominciamo questo viaggio dall’area che ci interessa maggiormente, quella europea, in cui il divario tra i Paesi migliori e quelli peggiori è ampissimo.

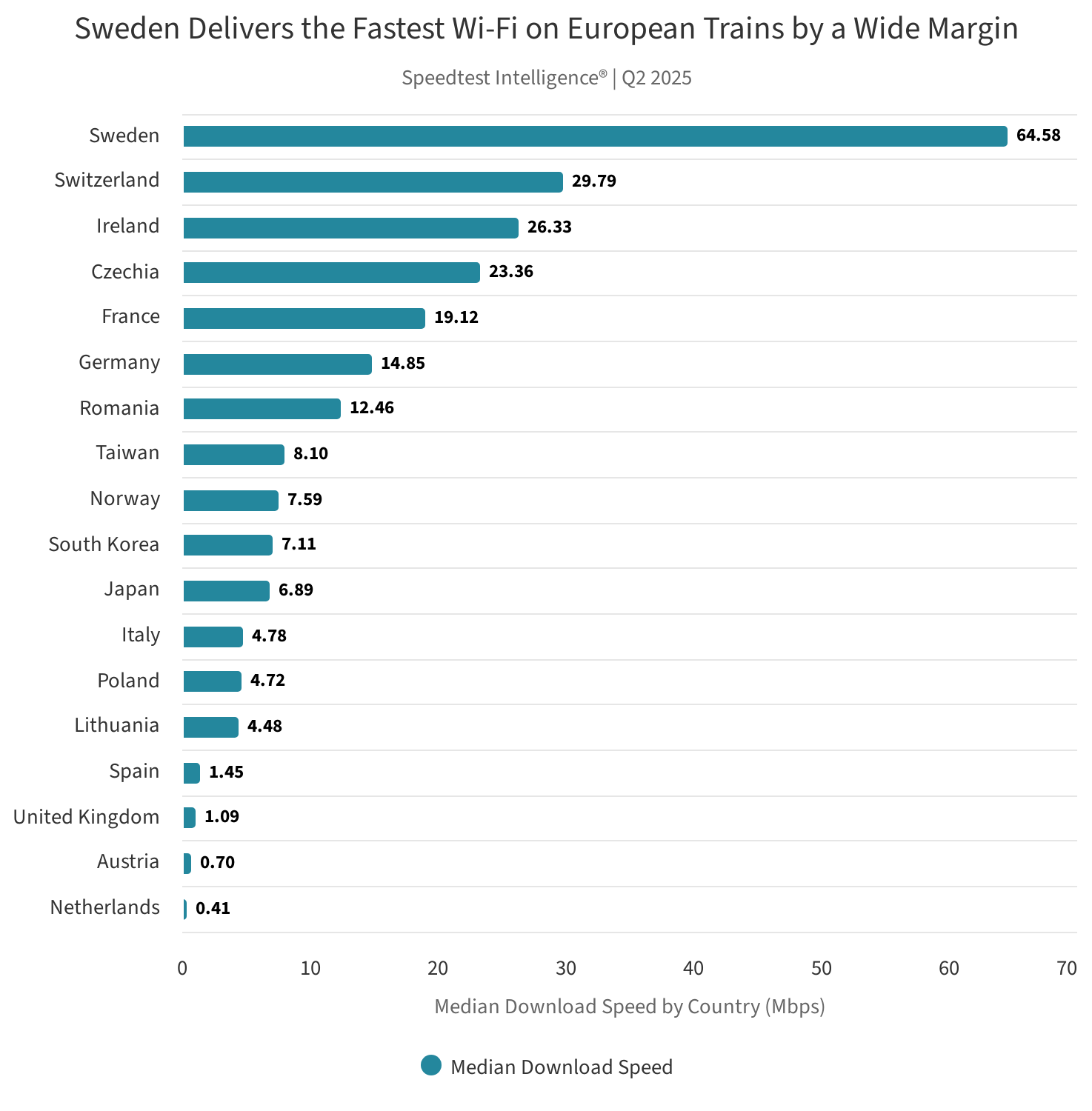

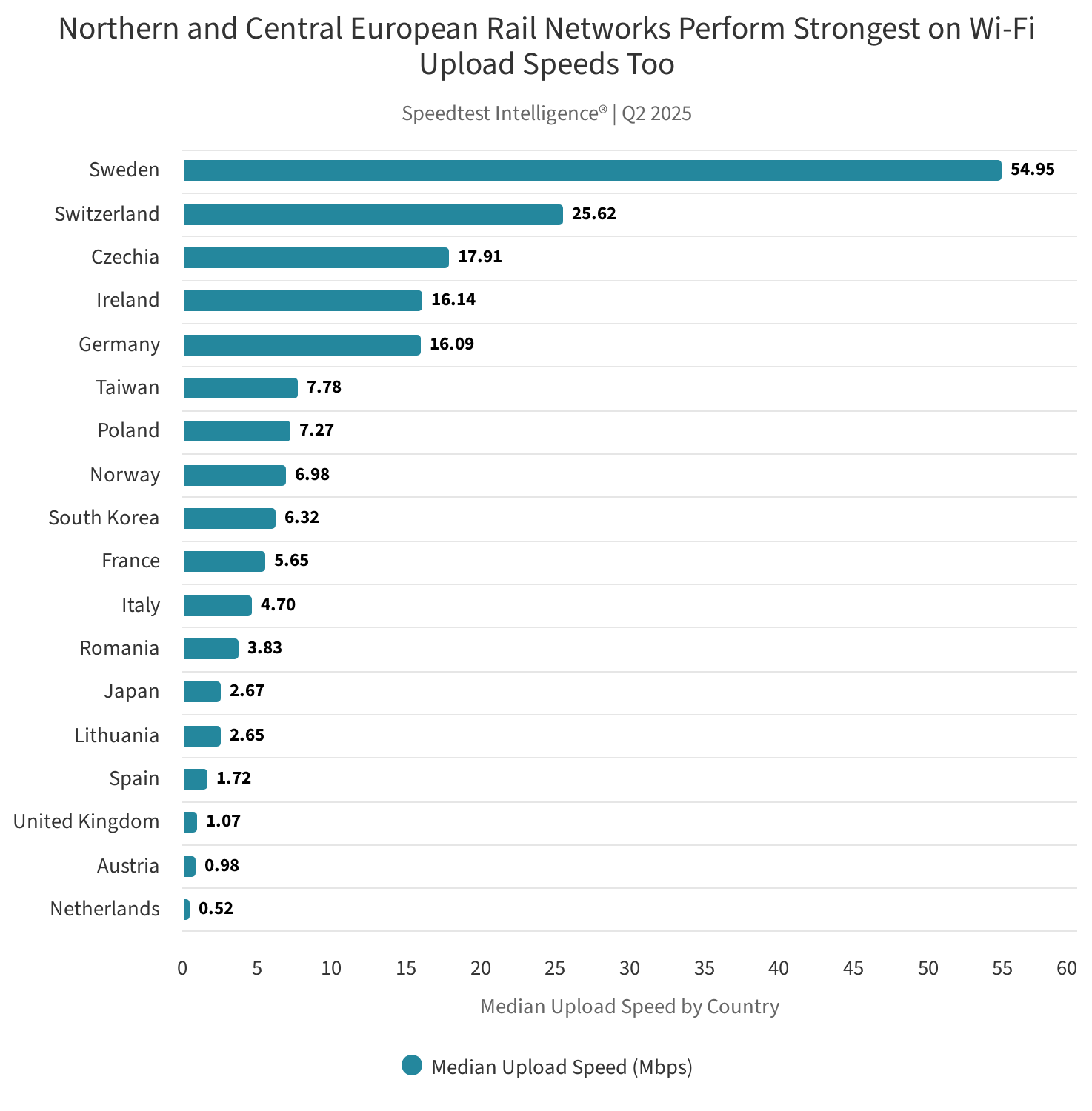

A guidare la classifica c’è infatti la Svezia, che conduce con una velocità media di download di 64,58 Mbps, seguita dalla Svizzera con 29,79 Mbps e dall’Irlanda con 26,33 Mbps. All’estremo opposto troviamo situazioni sicuramente più preoccupanti: la Spagna si ferma a 1,45 Mbps, il Regno Unito a 1,09 Mbps e i Paesi Bassi raggiungono appena 0,41 Mbps. Insomma, secondo Ookla un passeggero svedese può navigare a una velocità fino a 158 volte superiore rispetto a un passeggero olandese. L’Italia, dal suo canto, è nella parte inferiore della classifica, con una media di 4,58 Mbps.

Al di là dei numeri, quello che ci sembra più interessante è notare che il caso svedese sia particolarmente interessante perché è il simbolo di una trasformazione relativamente recente. Fino alla primavera del 2024, infatti, la Svezia sgomitava nella metà inferiore della classifica europea, con velocità attorno ai 2 Mbps. Poi, nel secondo trimestre del 2024, il cambiamento radicale che ha permesso al Paese nordico di ergersi in cima alla classifica, grazie a notevoli investimenti infrastrutturali.

Nel 2022, infatti, l’autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni PTS ha stanziato 2 milioni di euro per installare infrastrutture passive e neutrali in alcune gallerie. Nel 2023, l’asta per lo spettro nelle bande 900/2100/2600 MHz ha incluso alcuni rigidi obblighi specifici di copertura ferroviaria, stabilendo obiettivi di performance per aumentare la capacità sulle linee principali.

Il successo svedese è peraltro ancora più notevole se si considerano le condizioni territoriali sfavorevoli del Paese: lunghe tratte ferroviarie che attraversano regioni scarsamente popolate nel nord, con inverni rigidi e condizioni climatiche severe. In tal proposito, anche altri Paesi hanno saputo trovare ulteriori motivazioni proprio da un territorio non agevole.

L’esempio virtuoso più vicino a noi: la Svizzera

Il riferimento in conclusione dello scorso paragrafo è ovviamente la Svizzera, che pur essendo stata superata dalla Svezia in questa speciale classifica, continua a costituire una vera e propria eccellenza tecnologica per la connettività a bordo treno. Con 29,79 Mbps di velocità media nel secondo trimestre 2025, infatti, il Paese rimane tra i leader europei nonostante un calo rispetto agli 85,31 Mbps registrati nel primo trimestre 2023.

Come la Svezia, anche la Svizzera ha investito molto in infrastrutture ingegneristiche che potessero superare gli ostacoli rappresentati dal suo terreno difficile, considerato che la rete ferroviaria svizzera attraversa le Alpi con pendenze ripide, valli strette, lunghe gallerie, alti viadotti e zone soggette a valanghe e cadute massi.

Il modello svizzero per la connettività a bordo è però molto diverso da quello della maggior parte degli altri Paesi. Sebbene l’operatore ferroviario SBB offra Wi-Fi pubblico sui servizi internazionali e nelle stazioni, i treni nazionali si affidano principalmente a dati mobili a consumo zero tramite “SBB FreeSurf” piuttosto che a un Wi-Fi universale a bordo. FreeSurf è un servizio che richiede una SIM svizzera e un’app dedicata per funzionare: una volta saliti a bordo, i sensori Bluetooth a bassa energia nelle carrozze riconoscono il dispositivo e contrassegnano il segmento di viaggio, permettendo al traffico dati di fluire attraverso le reti mobili pubbliche senza scalare dal piano del passeggero. SBB poi compensa gli operatori mobili per l’utilizzo dei dati, sovvenzionando di fatto la connettività a bordo.

Un simile approccio, abbastanza raro nel vecchio Continente, evita il collo di bottiglia del Wi-Fi condiviso a bordo e i costi operativi di ripetitori e collegamenti cellulari, permettendo nel contempo agli operatori ferroviari e mobili di investire capitale in un’infrastruttura radio di alta qualità lungo i corridoi ferroviari. Il limite è semmai rappresentato dall’accessibilità: la connettività a bordo si estende infatti solo ai dispositivi e agli utenti con una SIM svizzera, penalizzando così turisti e molti viaggiatori d’affari.

Perché Regno Unito, Spagna e Paesi Bassi sono così in fondo

Come abbiamo già anticipato qualche riga fa, il divario di prestazioni tra i Paesi leader come Svezia e Svizzera e quelli in ritardo come Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, è enorme e ha continuato ad ampliarsi nel tempo. Ma per quale motivo?

La scarsa performance del Regno Unito non ha, in verità, una singola causa. È invece il risultato di condizioni di debolezza su più livelli. A bordo dei treni, oltre la metà delle connessioni utilizza ancora il Wi-Fi 4, e il 38% dei campioni nel secondo trimestre 2025 utilizzava la banda a 2,4 GHz. Una dipendenza da tecnologie Wi-Fi obsolete e dalla banda a 2,4 GHz, soggetta a interferenze e con capacità limitata, che limita le prestazioni indipendentemente dalla qualità del collegamento cellulare.

Rispetto a diversi altri Paesi europei che organizzano le ferrovie sotto un’unica holding statale o un gestore di infrastrutture statale chiaramente autorizzato, inoltre, il Regno Unito ha storicamente diviso la responsabilità di stazioni e servizi tra più organizzazioni, cosa che complica la collaborazione con gli operatori mobili. Un attrito che solo recentemente si sta attenuando con le riforme che portano le operazioni passeggeri sotto controllo pubblico e semplificano il coordinamento con Network Rail di proprietà statale.

Tuttavia, le prestazioni rimangono complessivamente deboli, riflettendo la posizione arretrata del mercato mobile britannico in termini di qualità della rete (57° a livello globale nell’ultimo Speedtest Global Index) e la dipendenza da una copertura mobile pubblica irregolare e incidentale per il collegamento cellulare.

Per certi versi, i Paesi Bassi sono un caso ancora più estremo: il Paese si colloca tra i primi 15 al mondo per qualità della rete mobile, ha un terreno favorevole e un’alta urbanizzazione che consente una copertura a basso costo lungo i corridoi ferroviari. Il divario è dunque figlio di investimenti insufficienti nelle infrastrutture Wi-Fi a bordo: praticamente tutte le connessioni utilizzano ancora Wi-Fi 4, e l’utilizzo, già molto basso, è crollato man mano che i passeggeri sono passati alle proprie connessioni 5G. L’operatore ferroviario olandese NS avrebbe persino proposto di terminare il servizio Wi-Fi se il Ministero rinunciasse al requisito della concessione per l’autorizzazione.

Asia, meglio il cellulare del Wi-Fi

Spostandoci in Asia, la situazione sembra essere piuttosto varia, con Corea del Sud, Giappone e Taiwan che hanno dato priorità alla copertura cellulare dedicata lungo i binari, e con il Wi-Fi pubblico che è trattato più come un servizio accessorio che come un servizio fondamentale. Ne consegue che la maggior parte dei passeggeri si affida alle proprie connessioni 4G/5G a bordo per la connettività, sebbene gli operatori ferroviari forniscano ancora Wi-Fi su gran parte della rete e le infrastrutture siano generalmente più moderne rispetto all’Europa.

In particolare, Wi-Fi 5 e la banda a 5 GHz sono diffusi in Giappone e Corea del Sud sulle reti ferroviarie, mentre Taiwan presenta già una quota significativa e crescente di Wi-Fi 6 (circa il 20% nel secondo trimestre 2025) nonostante ancora qualche residuo di Wi-Fi 4 (30% del campione).

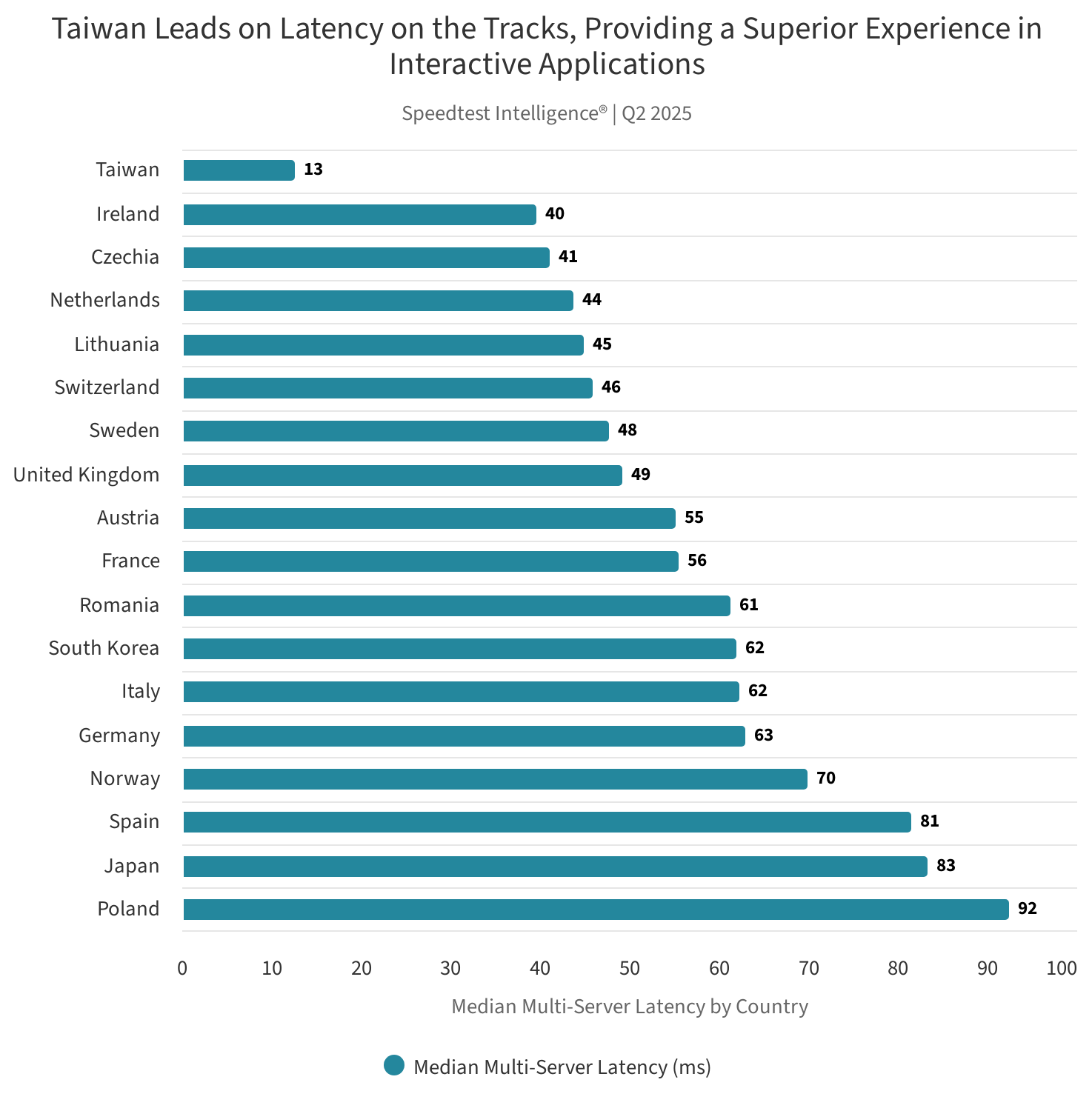

Sebbene nessuno dei Paesi asiatici indicati abbia gareggiato al livello dei migliori performer europei in termini di velocità sul Wi-Fi dei treni nel secondo trimestre 2025, la performance è superiore a quella della coda dei ritardatari in Europa, e pressoché vicino alla media. Taiwan ha infatti velocità medie di download di 8,1 Mbps, la Corea del Sud di 7,11 Mbps, il Giappone di 6,89 Mbps.

Taiwan ha inoltre registrato la latenza più bassa di qualsiasi Paese nello stesso periodo (13 millisecondi), con una risposta mediana significativamente inferiore a Corea del Sud (62 ms) e Giappone (83 ms).

Perché è così difficile garantire il Wi-Fi veloce a bordo dei treni

Ma per quale motivo anche Paesi tecnologicamente molto evoluti hanno così gravi difficoltà nel garantire il Wi-Fi veloce a bordo dei treni?

Per scoprirlo bisogna prima di tutto ricordare che le reti ferroviarie sono effettivamente una delle sfide ingegneristiche più ardue nel fornire Wi-Fi di alta qualità, stabile e rapido. Gli operatori ferroviari vedono poi la connettività a bordo come una leva per fatturato, fedeltà e operazioni, mentre i politici la inquadrano sempre più come parte della spina dorsale digitale dei sistemi di trasporto nazionali. In mezzo, ci sono gli ingegneri, che pensano alle carrozze ferroviarie come a delle gabbie di metallo che si muovono attraverso gallerie e zone senza copertura, in cui i passaggi tra celle cellulari sono frequenti e fragili.

Ecco perché fornire un’esperienza simile alla banda larga domestica sui binari richiede un coordinamento stretto tra più livelli infrastrutturali gestiti da entità diverse, tipicamente divisi in collegamento treno-terra (tramite cellulare e/o satellite) e sistemi di distribuzione a bordo treno (tramite Wi-Fi).

L’approccio prevalente, ancora utilizzato nella stragrande maggioranza dei paesi europei, si basa su un collegamento wireless che si appoggia sulla copertura mobile pubblica incidentale, alimentando antenne esterne dedicate su ogni carrozza. Tuttavia, proprio poiché questa copertura è incidentale, la griglia della connettività è solitamente ottimizzata per i centri abitati vicini piuttosto che per il corridoio ferroviario stesso, creando frequenti zone senza copertura e costringendo al ripiegamento su spettro a frequenza più bassa con meno larghezza di banda e capacità ai bordi delle celle.

Sul treno stesso, indipendentemente dal collegamento che alimenta le antenne montate sul tetto, gateway multi-SIM legano i segnali dalle reti mobili pubbliche (e, sempre più spesso, da fornitori LEO come Starlink) e alimentano una spina dorsale Ethernet verso più punti di accesso Wi-Fi per carrozza.

Le migliori soluzioni: prendiamo ispirazione dai Paesi al vertice

Per comprendere come colmare il gap che si è creato tra i Paesi più ritardatari e quelli leader, si può certamente prendere ispirazione da questi ultimi, dove gli operatori sembrano convergere in massa verso installazioni dedicate lungo i binari.

Sebbene sia conveniente dal punto di vista dei costi, dunque, i Paesi leader si stanno allontanando dal modello di copertura incidentale e stanno convergendo su installazioni dedicate lungo i binari, favorendo una collaborazione più stretta tra operatori mobili e ferroviari per fornire risultati migliori. Antenne costruite appositamente lungo il diritto di passaggio ferroviario, con spaziatura ravvicinata tra i nodi e copertura ingegnerizzata delle gallerie utilizzando cavi radianti e piccole celle, permettono di focalizzare gli sforzi sul corridoio ferroviario, piuttosto che sul territorio circostante.

In Francia, ad esempio, un’infrastruttura dedicata lungo i binari è stata introdotta sui corridoi di punta come Parigi/Lione. Orange ha vinto una gara indetta da SNCF per costruire la rete, prevedendo uno spaziamento tra i nodi di circa 2-3 km, che comprendesse anche l’implementazione di inclinazione dell’antenna e gestione dell’ingombro in trincee e gallerie, per soddisfare un TGV che viaggia a 300 km/h passando da una stazione base all’altra ogni 15 secondi circa. Per ridurre la dipendenza dai ripetitori a bordo e diminuire l’attenuazione del segnale nei sistemi basati su cellulare, inoltre, gli operatori si sono rivolti a programmi di sostituzione dei finestrini utilizzando vetro a bassa emissività trattato al laser, permeabile alle radiofrequenze.

Una novità importante è poi quella che vede emergere l’uso dei satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) come complemento al collegamento cellulare per i treni. L’attrattiva del LEO per gli operatori ferroviari è d’altronde evidente, soprattutto se si considera la latenza notevolmente inferiore del LEO e la forte capacità in burst rispetto ai sistemi GEO legacy utilizzati da molti operatori ferroviari.

Starlink di SpaceX e OneWeb di Eutelsat sono le principali reti LEO nel segmento ferroviario: ScotRail, sostenuto dal governo scozzese, è stato uno dei primi ad adottare questa tecnologia con un pilota Starlink di sei mesi sulle tratte rurali del Nord del Paese. In Francia, SNCF ha lanciato una gara nazionale per equipaggiare la flotta con un collegamento ibrido satellitare e cellulare terrestre. Nel frattempo, molti operatori ferroviari si stanno anche preparando a migrare dal GSM-R legacy al Future Railway Mobile Communications System (FRMCS), uno standard di comunicazioni ferroviarie basato su 5G definito da 3GPP per la ferrovia mission-critical.