Arrivare a Maui per la decima edizione dello Snapdragon Summit 2025 vuol dire misurare il polso del settore, perché è Qualcomm che lo muove. È la prima volta che mettiamo piede a questo appuntamento e la sensazione è chiara: il baricentro del mobile sta scivolando verso un’IA più personale, più vicina ai dati dell’utente, più on-device. Le giornate scorrono tra interviste, demo a porte chiuse, chiacchierate con CEO e ingegneri che aiutano a leggere il sottotesto, ben oltre i numeri di una slide.

Questo non è un resoconto di conferenza. È un viaggio dentro le stanze dove si decidono le priorità tecnologiche dei prossimi cicli di smartphone, con l’obiettivo di capire cosa c’è dietro gli slogan e cosa, invece, cambierà davvero l’esperienza d’uso. Punto per punto, senza scorciatoie, partiamo da qui.

Prima la novità, lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 è l’abilitatore

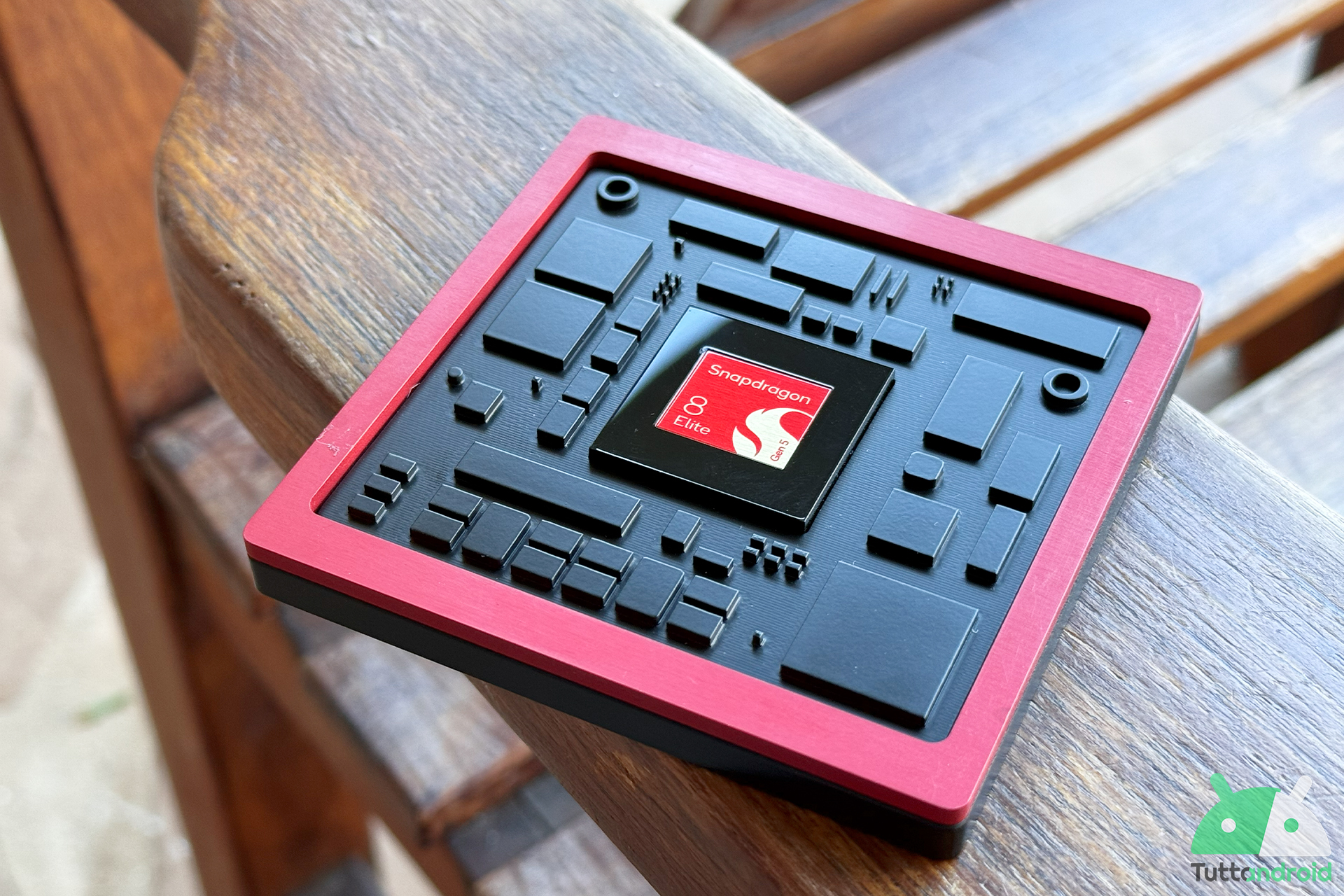

Il cuore della decima edizione è stato il debutto di Snapdragon 8 Elite Gen 5, la piattaforma che guiderà la prossima generazione di smartphone Android. Un annuncio che pesa perché Qualcomm è, di fatto, l’unica azienda in grado di reggere il ritmo di Apple, che con i nuovi A19 Pro ha alzato ancora una volta l’asticella in termini di efficienza e potenza.

Affidarsi a Google e ai suoi Tensor significa continuare ad accettare compromessi: i SoC di Mountain View restano indietro di almeno tre generazioni, con un divario che non si colma né sul fronte prestazionale né su quello dell’efficienza. Samsung, partner cruciale di Qualcomm, ha riportato in auge la famiglia Exynos, oggi più competitiva che in passato, ma ancora distante dalla capacità di costruire un chip in grado di diventare standard di riferimento. E non è un caso se proprio Samsung, per i suoi top di gamma, ha scelto e continuerà a scegliere Qualcomm come garanzia di qualità per un flagship.

Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 si presenta quindi come l’elemento abilitante, il punto di appoggio su cui l’intero ecosistema Android potrà provare a costruire il proprio futuro. Realizzato a 3 nm, ospita una CPU Qualcomm Oryon octa-core di terza generazione con due core Prime fino a 4,6 GHz e sei core Performance fino a 3,62 GHz, capace di offrire un incremento del 20% nelle prestazioni e un miglioramento dell’efficienza fino al 35%.

La GPU Adreno 840 alza ulteriormente l’asticella: architettura modulare, clock a 1,2 GHz, +23% di performance e -20% nei consumi, con una nuova cache dedicata da 18 MB (Adreno High Performance Memory) che riduce la latenza e ottimizza la larghezza di banda. Lato gaming, significa supporto nativo a Unreal Engine 5, ray tracing in tempo reale con Lumen e Global Illumination, geometria virtualizzata con Nanite e tecniche avanzate come il Variable Rate Shading e il Frame Motion Engine 3.0.

Sul fronte AI, la NPU Hexagon è stata resa il 37% più veloce e il 16% più efficiente, supportando modelli linguistici di grandi dimensioni on-device. Accanto a lei, il Sensing Hub integra micro NPU dedicate a voce e sensori, fondamentali per costruire quella consapevolezza contestuale che apre la strada all’IA agentica.

Più che un semplice SoC, è un’infrastruttura di nuova generazione: unendo CPU, GPU e NPU, Qualcomm propone un tessuto architetturale capace di trasformare gli smartphone da dispositivi veloci a strumenti intelligenti, con la promessa di abilitare esperienze che fino a ieri sembravano appannaggio solo del cloud.

Il cambio di paradigma è possibile, l’AI Agentic funziona ma attenzione

L’idea di IA agentica rappresenta una rottura rispetto al passato. Non si tratta più di un assistente che risponde a una richiesta, ma di un dispositivo capace di agire in autonomia, di prendere iniziative sulla base di un obiettivo dichiarato dall’utente. Nella demo più significativa si è visto come uno smartphone possa ricevere un comando generico, scattare una foto, elaborarla secondo criteri estetici, scrivere una didascalia coerente e pubblicarla su Instagram senza alcun intervento umano aggiuntivo. È un passaggio che va oltre la comodità e che apre scenari inediti per l’inclusione. Per chi vive una disabilità, poter delegare l’intero processo a un agente digitale significa abbattere barriere quotidiane e accedere a una nuova forma di autonomia.

Immaginare lo smartphone agentico vuol dire pensare a un dispositivo che non richiede più interazioni continue e manuali. Potrebbe gestire la pianificazione di una giornata, filtrare la comunicazione per priorità, dialogare con altri sistemi e strumenti digitali, fino a orchestrare in maniera invisibile attività che oggi chiedono tempo e attenzione costante. È la trasformazione dello smartphone da semplice terminale interattivo a compagno operativo, capace di muoversi in uno spazio digitale frammentato al posto dell’utente.

Il passo successivo è ciò che molti definiscono post-smartphone. Non è detto che abbia la forma di un telefono, potrebbe assumere quella di un dispositivo indossabile o di un insieme di oggetti distribuiti nell’ambiente. L’idea centrale è che l’agente AI non resti confinato in uno schermo ma si diffonda nella vita quotidiana come presenza digitale costante, integrata con contesto, dati sensoriali e capacità di ragionamento. In questo scenario il concetto di “aprire un’app” o “toccare un’icona” diventa obsoleto, sostituito da una relazione più naturale, fatta di richieste astratte e risultati concreti.

Il limite, oggi, non è più l’hardware. Le CPU Oryon, le GPU Adreno e le nuove NPU hanno raggiunto la maturità necessaria per gestire modelli complessi direttamente sul dispositivo. Il vero nodo è il software e, soprattutto, la condivisione dei dati. Meta non concede accesso a Instagram o WhatsApp, Google riserva le sue informazioni al training di Gemini e ciascun attore dell’ecosistema difende il proprio giardino recintato. In questo contesto Qualcomm prova a posizionarsi come facilitatore neutrale, costruendo infrastrutture che possano convincere aziende concorrenti a collaborare. Perché senza un terreno comune non ci sarà mai un vero smartphone agentico e men che meno un dispositivo post-smartphone capace di sostituirlo.

Un ruolo chiave potrebbe giocarlo l’Europa con il Digital Markets Act, la normativa che mira a ridurre il potere dei cosiddetti gatekeeper digitali imponendo maggiore interoperabilità e apertura delle piattaforme. Se lo stesso principio venisse applicato all’IA agentica, potrebbero nascere obblighi che forzano le terze parti a dialogare tra loro, creando finalmente il terreno comune che oggi manca.

Il post smartphone è un AI diffusa

Uno dei passaggi più affascinanti emersi al Summit è la visione dell’IA come presenza digitale costante. Non un servizio remoto confinato nel cloud, ma un’intelligenza che accompagna ogni gesto quotidiano, capace di interpretare ciò che vediamo, ascoltiamo e scriviamo. In questa prospettiva l’AI non è più una funzione attivabile a comando, diventa la nuova interfaccia utente, invisibile ma pervasiva, pronta a trasformare ogni interazione in un prompt che genera azioni e risposte.

Per rendere concreto questo scenario serve però una architettura ibrida. L’hardware on-device ha raggiunto una maturità impressionante, con CPU, GPU e NPU in grado di sostenere modelli sempre più complessi. Ma non basterà. Servirà un’infrastruttura di rete capace di estendere questa intelligenza oltre i limiti fisici del dispositivo, collegandola in tempo reale a modelli più ampi e potenti. È qui che entra in gioco il 6G, definito da Qualcomm come la prima generazione di connettività “nativa AI”.

Il 6G, atteso commercialmente intorno al 2028, promette banda larga estesa e latenza prossima allo zero, due condizioni essenziali per distribuire l’IA su dispositivi che non hanno lo spazio né i consumi per integrare hardware ad alte prestazioni. Pensiamo a un paio di auricolari che interpretano il contesto sonoro, a un anello che registra parametri biometrici o a un visore che sovrappone informazioni intelligenti alla realtà. In tutti questi casi l’AI non potrà vivere soltanto sul dispositivo, ma dialogherà con il cloud in maniera continua e impercettibile.

Questa prospettiva apre la strada al concetto di ecosistema diffuso, dove lo smartphone o quello che sarà il device primario, non perde importanza ma smette di essere il fulcro. L’agente AI si distribuisce su più punti di accesso, trasformando oggetti quotidiani in sensori intelligenti che collaborano tra loro. È l’inizio di un percorso che porterà oltre lo smartphone tradizionale, verso un post-smartphone in cui l’utente non interagisce più con uno schermo, ma con una rete di dispositivi che percepiscono, comprendono e reagiscono al contesto.

Al Summit le idee sono chiare, il futuro è puntato

Lo Snapdragon Summit 2025 ha confermato che la traiettoria del settore non è più dettata soltanto dalla forza bruta dei transistor ma dalla capacità di trasformare il silicio in intelligenza diffusa. Lo smartphone agentico, e ancora di più l’idea di una presenza digitale costante, non sono concetti da fantascienza ma visioni concrete che Qualcomm prova a trasformare in piattaforma condivisa.

Resta da capire se l’industria avrà la maturità di superare barriere proprietarie e interessi divergenti, perché senza cooperazione l’hardware rischia di correre più veloce delle possibilità reali. Il 6G arriverà a dare forma a questo ecosistema distribuito, ma la domanda che rimane sospesa è se gli utenti saranno pronti a delegare così tanto, a fidarsi di un agente digitale che vive accanto a loro, invisibile e sempre presente. Forse il futuro post-smartphone sarà meno un oggetto e più un ambiente intelligente, diffuso, silenzioso. La vera sfida non è tanto capire come lo costruiremo, quanto decidere insieme come lo vorremo abitare. Su TuttoTech, ogni domenica, parliamo di Etica dell’intelligenza artificiale, un remider per chi vuole approfondire.